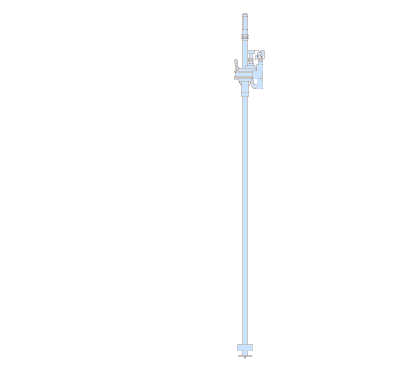

鋼管を軸部としてその先端に

拡翼を取り付けた回転埋設工法

鋼管を軸部としてその先端に

拡翼を取り付けた回転埋設工法

円形平板翼の中心に圧抜き穴と窓あきハウス型ビットを装着し、

地盤をスライスカットしながら軸鋼管杭を挿入施工する工法であり、

スクリュータイプの先端翼に比べ地層の変わり目でのスリップによる貫入不能を起こさず、

軟岩層での貫入推進をも可能とする工法です。

先端形状は、一見して地盤に貫入しづらそうに見えますが、

抜群の貫入性能を発揮いたします。

翼付き鋼管杭の先端翼は、スクリュータイプとフラットタイプに分かれます。

スクリュータイプはネジトルクで貫入しますがフラットタイプは鰹節削りのように地盤をスライスしながら貫入します。したがって掘進速度はフラットタイプの方がスクリュータイプより少し遅いですが、確実性においては地盤条件に影響されずフラットタイプが勝ります。

基礎杭先端付近の地盤の種類は

砂質地盤(礫質地盤を含む)および粘土質地盤。

基礎杭周囲の地盤の種類は

砂質地盤あるいは粘土質地盤。

円形平翼で有効全断面積を確保し、ナンバーワンクラスの支持力、引き抜き力を発現する工法です。

開脚30度、翼角20度、すくい角45度の翼と補強付き窓開きハウス型ビットで軟岩層でも粉砕貫入します。

支持力管理は油圧トルク計、積分電流計のいずれも採用可能です。

翼加工がシンプルなためリーズナブルなコストでの設計が可能です。

特殊先端ピースの肉厚リングが先端翼部の剛性効果を高め、高支持力の発現に寄与します。

1m程度の先行掘削を使用することで鉛直推進精度が高まり、施工精度をより高めます。

バルジジョイント(申請中)により軸部鋼管の拡底、拡頭を行い、より効果的な経済設計が実現します。

施工による残土や廃棄汚泥等が発生せず、処分費もかかりません。

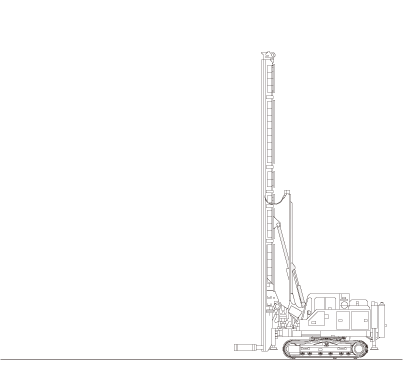

| DHJ-08 | DHJ-12 | DHJ-15 | DHJ-25 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 機 械 寸 法 |

全幅(mm) | 1.950 | 2.420 | 2.490 | 2.490 |

| 作業時全高(mm) | 8.620 | 9.010 | 9.230 | 12.980 | |

| 輸送時全長(m) | 8.050 | 8.700 | 8.950 | 11.520 | |

| 輸送時全高(m) | 2.770 | 2.770 | 2.790 | 2.850 | |

| 機械 性能 |

回転数 | 7.5~22.4 | 6~35 | 5~31 | 2.5~15 |

| 回転トルク(kN・m) | 20.1~60.1 | 32.8~98.3 | 46~139 | 30~276 | |

| 対 応 杭 種 |

φ165.2(mm) | ○ | ○ | ○ | × |

| φ216.3(mm) | △ | ○ | ○ | ○ | |

| φ267.4(mm) | × | △ | ○ | ○ | |

| φ318.5(mm) | × | △ | △ | ○ |

杭先端を杭芯ずれ防止装置に固定し、杭芯位置にセットする。

杭の鉛直性と杭芯位置に注意しながら杭を回転させ、地中へ貫入させる。

必要に応じ継手足しを行い、順次回転貫入させる。

設計深度付近において回転トルク値および回転貫入量を確認し、貫入を完了する。

切断装置にて所定の位置で杭頭を切断する。

| 杭軸径

D(mm) |

165.2 | 216.3 | 267.4 | 318.5 |

|---|---|---|---|---|

| 最大施工深度

(m) |

21.4 | 28.1 | 34.7 | 41.4 |

| 杭軸本体部

(鋼管部) |

JIS G 3444(2010)一般構造用炭素鋼鋼管

STK400 STK490 |

|---|---|

| 翼部 | JIS G 3106(2008)溶接構造用圧延鋼材

SM490A |

| くい軸径 | 翼部径 | N値 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||

| 165.2 | 350 | 28 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 |

| 400 | 37 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 | 282 | 314 | 345 | 376 | |

| 216.3 | 450 | 47 | 79 | 119 | 159 | 198 | 238 | 278 | 318 | 357 | 397 | 437 | 477 |

| 500 | 58 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 | 441 | 460 | 539 | 589 | |

| 550 | 71 | 118 | 178 | 237 | 296 | 356 | 415 | 475 | 534 | 593 | 653 | 712 | |

| 600 | 84 | 141 | 212 | 282 | 353 | 424 | 494 | 565 | 636 | 706 | 777 | 848 | |

| 267.4 | 550 | 71 | 118 | 178 | 237 | 296 | 356 | 415 | 475 | 534 | 593 | 653 | 712 |

| 600 | 84 | 141 | 212 | 282 | 353 | 424 | 494 | 565 | 636 | 706 | 777 | 848 | |

| 650 | 99 | 165 | 248 | 331 | 414 | 497 | 580 | 663 | 746 | 829 | 912 | 995 | |

| 700 | 115 | 192 | 288 | 384 | 481 | 577 | 673 | 769 | 865 | 962 | 1058 | 1154 | |

| 750 | 132 | 220 | 331 | 441 | 552 | 662 | 773 | 883 | 994 | - | - | - | |

| 800 | 150 | 251 | 376 | 502 | 628 | 753 | 879 | 1005 | - | - | - | - | |

| 318.5 | 650 | 99 | 165 | 248 | 331 | 414 | 497 | 580 | 663 | 746 | 829 | 912 | 995 |

| 700 | 115 | 192 | 388 | 384 | 481 | 577 | 673 | 769 | 865 | 962 | 1058 | 1154 | |

| 750 | 132 | 220 | 331 | 441 | 552 | 662 | 773 | 883 | 994 | 1104 | 1214 | 1325 | |

| 800 | 150 | 251 | 376 | 502 | 628 | 753 | 879 | 1005 | 1130 | - | - | - | |

| α | : | 基礎ぐいの先端付近の地盤(地震時に液状化する恐れのある地盤※1を除く)におけるくい先端支持力係数( α=150 ) |

|---|---|---|

| β | : | 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化する恐れのある地盤※を除く)のうち砂質地盤における

くい周面摩擦力係数( β=1.0。ただし、プレボーリングを行った区間は、β=0 とする)。 |

| γ | : | 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化する恐れのある地盤※を除く)のうち粘土質地盤における

くい周面摩擦力係数( γ=0.2。ただし、プレボーリングを行った区間は、 γ=0 とする)。 |

| N | : | 基礎ぐいの先端付近の地盤平均N値(くい軸本体下端から下方へ1Dw、上方へ1Dwの

範囲の標準貫入試験による打撃回数 (N) の平均値) ただし、N<6 のときは N=0、N が上限値を超えるときは上限の値とする。 Nを求める個々のN値については、 N<4 のときは N=0、 N>100のときはN=100とする。 |

| Dw | : | 基礎ぐい翼部径(m) |

| Ap | : | 基礎ぐいの先端有効断面積(m2) Ap=Dw2 ・π/4 |

| Ns | : | 基礎ぐい周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回)。

ただし、7≦Ns≦30 とし、 Ns<7 のとき Ns=0 は、Ns≧30 のときは、Ns=30 とする。 Nsの算定に用いる個々のN値については N<2 のときは N=0、N>50 の場合は N=50とする。 |

| Ls | : | 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計(m)。 |

| qu | : | 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m2)。

ただし、45≦qu≦200 とし、qu<45のときは qu=0、 qu>200 のときは qu=200とする。 quの算定に用いる個々の qu(kN/m2)については、qu<45のときは qu=0、 qu>250 のときは qu=250とする。 |

| Lc | : | 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計(m)。 |

| φ | : | 基礎ぐいの軸径の周長(m)。φ=D・π(D : 基礎ぐい軸径) |

| κ | : | 基礎ぐいの先端付近の地盤(地震時に液状化する恐れのある地盤※1を除く)におけるくい先端支持力係数( ĸ=70) |

|---|---|---|

| λ | : | 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化する恐れのある地盤※1を除く)のうち砂質地盤における

くい周面摩擦力係数( λ=1.0。ただし、プレボーリングを行った区画は、λ=0 とする)。 |

| μ | : | 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化する恐れのある地盤※1を除く)のうち粘土質地盤における

くい周面摩擦力係数( μ=0.2。ただし、プレボーリングを行った区画は、 μ=0 とする)。 |

| Nt | : | 基礎ぐいの先端付近の地盤平均N値(くい軸本体下端から上方へ3Dw(翼部径)の

範囲の標準貫入試験による打撃回数 の平均値(回)) ただし、Ntは表1-1に示す範囲とする※2。Ntを求める個々のときは N値については、 砂質(礫質を含む)地盤においては、N<5 のときは N=0、 N>100のときはN=100とする。 また、粘土質地盤においては、N<2のときはN=0、N>100とする。 |

| Apt | : | 翼部の有効面積(m2)Apt=π(Dw2-D12)/4 (Dw:翼部径(m)、D1:先端ピースの軸径(m)) |

| Wp | : | 浮力を考慮したくい有効自重(kN) |

| Ns | : | 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回)

ただし、6≦Ns≦30とする※3。Nsの算定に用いる個々のN値については、 N<3の場合はN=0、N>50の場合はN=50とする。 |

| Ls | : | 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計(m)。 |

| qu | : | 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m2)。

ただし、45≦qu≦200 とする※4。quの算定に用いる個々の qu値については、 qu<45 のときは qu=0, qu>250のときはqu=250とする。 |

| Lc | : | 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計(m)。 |

| ψ | : | 基礎ぐい軸径周長(m) ψ = πD(D:基礎くい軸径(m)) |